-

Luca Bianchi (Nando) e Nathalia Dill (Érika) (Foto: Daniel Behr)

-

Da Zazen Produções, mesma de “Tropa de Eliteâ€, e do premiado diretor Marcos Prado, “ParaÃsos Artificiais†entra em cartaz nesta sexta em mais de 200 salas de todo o Brasil. O filme narra uma comovente história de amor em pleno boom da música eletrônica no Brasil, tomando como pano de fundo as intensas celebrações ravers. Na direção e produção, os papéis se inverteram: Marcos Prado – premiado diretor de “Estamira†– assina seu primeiro longa de ficção, e José Padilha – que dirigiu Tropa 1 e 2 – assina a produção de ParaÃsos.

Em Goiânia, o filme estreia nos cinemas Cinemark Flamboyant, Goiânia Shopping, Lumière Bounganville, Multiplex Araguaia e Première Banana Shopping.

No papel mais ousado da carreira, Nathalia Dill encarna sua primeira protagonista no cinema – a delicada Érika, uma bem-sucedida DJ internacional. Os promissores atores Luca Bianchi – na pele do vivaz Nando – e LÃvia de Bueno – que interpreta a destemida Lara – também protagonizam a trama. Em um enorme festival de arte e cultura alternativa com ares de Woodstock e trilha sonora de música eletrônica, os três vivem experiências sensoriais intensas que trazem enormes consequências para o resto de suas vidas.

Habituado ao registro documental da realidade, Marcos Prado não fez concessões ao abordar temáticas delicadas, como o consumo de drogas sintéticas e o envolvimento de jovens de classe média no tráfico internacional de entorpecentes. Em busca de argumentos reais para desenvolver a ficção, Marcos entrevistou policiais e traficantes, visitou raves e festivais em diferentes paÃses, e submeteu os protagonistas a um exaustivo processo de preparação, comandado pela experiente Fátima Toledo. “O filme não é moralista nem faz apologiaâ€, adverte o diretor, fiel também à s suas convicções ao filmar cenas de amor autênticas e corajosas.

Rodado em Amsterdã, no Rio de Janeiro e na idÃlica Praia do Paiva, em Pernambuco, “ParaÃsos Artificiais†apresenta cenários grandiosos, construÃdos para receber cerca de seis mil figurantes – 1,5 mil em apenas uma das cenas. Foram reproduzidas grandes festas do Brasil e da Europa. A superprodução contou com o trabalho de alguns dos melhores profissionais do paÃs – muitos egressos da equipe técnica de “Tropa de Eliteâ€, como Lula Carvalho (diretor de fotografia e câmera), Claudia Kopke (figurinista) e Cláudio Amaral Peixoto (diretor de arte).

O Diretor: Marcos Prado

Marcos Prado nasceu no Rio de Janeiro em 1961, e construiu uma vitoriosa carreira como fotógrafo antes de transformar-se no bem-sucedido produtor e cineasta. Desde 1997, é sócio-diretor da Zazen Produções, ao lado de José Padilha, e já acumula um vasto currÃculo de prêmios. Como produtor, assina os premiados “Os Carvoeiros†(1999), “Ônibus 174†(2002), “Tropa de Elite†(2007) – Urso de Ouro no Festival de Berlim – e “Tropa de Elite 2†(2010) – filme mais assistido na história do cinema nacional, com 11,2 milhões de espectadores. Como diretor, assina “Estamira†– documentário de maior público nos cinemas em 2006, que lhe rendeu 33 prêmios nacionais e internacionais – e a polêmica campanha “É a Gota D’Ãgua†– 12 milhões de views no Youtube em menos de um mês. “ParaÃsos Artificiais†é a estreia de Marcos Prado na direção de longas de ficção.

Â

-Como nasceu “ParaÃsos Artificiaisâ€?

Quem me chamou a atenção para a temática do filme foi o ator Bernardo Melo Barreto, que integra o elenco principal. Isso foi há cinco anos, num contexto de recorrentes prisões de garotos de classe média por tráfico de drogas sintéticas no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Há tempos tenho uma preocupação com certos tipos de excessos, aos quais a juventude contemporânea está exposta nos ritos de passagem para a vida adulta. Dei-me conta de que meu filho, na época com 15 anos, conviveria com tudo isso e pensei que, se fizesse um filme sobre o tema das drogas sintéticas, poderia de alguma forma alertá-lo. Mas conforme fui me aprofundando na pesquisa, que durou mais de quatro anos, muitas perguntas sem respostas surgiram: por que jovens com oportunidade se envolvem com a criminalidade? O prazer “artificial†das drogas anestesia ou aproxima os jovens? As festas refletem um vazio existencial coletivo ou uma comemoração à extrema liberdade? Como encontrar a própria identidade em meio à superficialidade, agitação e excessos do mundo imediatista? Os relacionamentos estão sem profundidade ou mais soltos e sinceros? A juventude está em um abismo ou em um divisor de águas? O filme não responde a nenhuma dessas perguntas, mas abre portas para o debate.

Â

-Você também assina o roteiro…

Sim, o argumento é meu, fruto de um longo processo de pesquisa que se estendeu por quatro anos. É uma história original, eu sabia o que queria contar, mas não sou roteirista, então precisava de profissionais para roteirizarem minhas ideias. Depois de algumas tentativas, cheguei enfim aos talentosos Pablo Padilla e Cris Gualda. Quando fizemos tratamento final, eles pediram para que eu também assinasse, mas eu não quis, acho que é mérito deles. AÃ, quando rodamos o filme, mexi, mudei, adaptei e improvisei muita coisa, e embora eu acredite que seja função do diretor fazer isso, eles acharam que seria mais justo eu assinar junto. Acabei concordando.

Â

–De que forma se pautou e se desenvolveu a pesquisa para o filme?

Sempre gostei de música eletrônica e tenho alguns amigos DJs. Frequentei festas “privates†entre 1999 e 2002. Nessa época, tive a oportunidade de conhecer as lendárias raves de Vargem Grande. Mas a seleção natural me tirou dali e me distanciei um pouco da cena. Quando resolvi mergulhar de cabeça na pesquisa para “ParaÃsos Artificiaisâ€, fui a muitas grandes festas, como XXXPerience, Chemical, Tribe, e Orbital, e visitei duas edições do festival de arte e cultura alternativa Universo Paralello. Fui também ao Burning Man (EUA) pouco antes de rodar o filme. Além de conhecer pessoalmente esses ambientes, entrevistei psicanalistas, sociólogos, antropólogos e policiais que haviam prendido garotos de classe média envolvidos com o tráfico; conheci “mulasâ€, traficantes e quadrilhas. Fui ainda a clÃnicas de reabilitação e estavam todas lotadas. Há muita gente com sÃndrome do pânico e em depressão por consequência do uso de drogas. Na época, o Zuenir Ventura estava fazendo um livro sobre essa geração, e pudemos trocar contatos e experiências que havÃamos acumulado até então. Li livros como “Amor LÃquido†e “Tempos LÃquidos†do Zigmunt Bauman, “Festa Infinita†de Tomás Chiaverini e “Você quer o que deseja?†de Jorge Forbes; assisti a filmes como “The Doors†(de Oliver Stone), “Réquiem para um Sonho†(de Darren Aronofsky), “Groove†(de Greg Harrison) e o alemão “Berlin Calling†(de Hannes Stöhr). São algumas das referências e inspirações para “ParaÃsos Artificiaisâ€.

Â

–Como você entrou em contato com traficantes?

Não é difÃcil. Você vai à s festas, vê quem está usando drogas, pergunta e acaba descobrindo. Falei com uns que foram presos e quiseram ajudar. Tiveram outros que, por iniciativa própria, entraram em contato comigo via internet. Eles contam histórias comuns: começaram a se drogar, não tinham dinheiro para comprar e passaram a traficar. São garotos de classe média que poderiam levar uma vida normal.

Â

–O filme mostra um festival de música eletrônica na praia, com clima que remete ao movimento hippie. É um pouco diferente das festas que conhecemos. Foi uma das descobertas feitas na pesquisa?

Eu tinha ouvido falar em um festival de arte e cultura alternativa chamado Universo Paralello e fui conhecer. Isso foi há cinco anos. Fiquei fascinado com o que vi e resolvi reproduzir aquilo no filme. São 10 mil pessoas acampadas sem comunicação com o mundo exterior. Gente de diversas partes do planeta – hippies e neohippies; jovens, crianças e velhos; e muitos “turistas”, como eu, alheios à cena. Uma tribo nada parecida com a que cruzei nas raves urbanas. Ali, naquela praia deserta, paradisÃaca e harmônica da Bahia, rodeado de coqueiros, entre o mar e o rio, me senti num Woodstock – tropical, eletrônico, mÃstico. Encontrei pessoas com ideologias próprias, que buscam viver dentro de novos valores, celebrando juntos o grito da liberdade, da contracultura, dos que não aceitam o “sistema” nem os valores que o mundo nos impõe. Gente querendo viver de maneira alternativa. Senti essa mesma sensação no Burning Man (EUA) – outro festival que certamente irei voltar.

Â

-A música é um elemento importante no filme. Como foi produzida a trilha?

A trilha sonora original foi composta pelo Rodrigo Coelho e produzida pelo Gustavo MM. Achei sensacional! O Gui Boratto compôs a música-tema do filme: “ParaÃsos Artificiaisâ€. Sou fã do som do Gui há muito tempo. Ele é muito talentoso e consegue dar um clima cinematográfico a todas as suas composições. Há também outros DJs e produtores renomados da cena eletrônica com músicas selecionadas para a trilha, como Deadmou5 – autor do tema de abertura e de término do longa –, Renato Cohen, Flow & Zeo, Froga Cult, Magnetrixx… Eu não queria definir a época em que o filme se passa, mas a história é narrada em três diferentes momentos ao longo de seis anos, e eu queria que as músicas determinassem a lógica da passagem do tempo de acordo com o perÃodo em que fizeram sucesso. As pessoas da cena vão reconhecer, embora a lógica temporal não tenha sido seguida à risca. Pedi ao Franklin Costa (nosso consultor de música eletrônica) umas cinco opções para cada cena de festa, e encaixei de acordo com o meu gosto.

Exploramos diferentes vertentes da música eletrônica, mas tem também folk, indie, rock. Na cena do peiote, a música é “Daydreamâ€, do Ash-Ra Tempel. Quando a ouvi pela primeira vez, consegui visualizar a cena inteira. Aà tive que ir até Berlim encontrar o Manuel Gottsching (fundador da banda e um dos precursores da música eletrônica) porque ele não queria ceder a música. Mostrei a cena, ele achou sensacional e concordou.

Â

–O tÃtulo é inspirado no livro “ParaÃsos Artificiaisâ€, de Baudelaire?

Sim. Foi sugestão do James Darcy, um amigo que já trabalhou conosco na Zazen. Li o livro e achei que o tÃtulo se encaixava perfeitamente no filme, embora aborde outra época – meados do século XIX – e o consumo de outras drogas – vinho, ópio e haxixe.

Â

–Que cuidados foram tomados ao tratar a questão das drogas?

As drogas aparecem de forma passiva: não é um filme sobre drogas, é uma história de amor e superação. O consumo e o tráfico são evidentes, mas não sou moralista nem faço apologia. Acho que está bem equilibrado, estão na trama possÃveis consequências de tudo, “good trips†e “bad tripsâ€, ações e reações.

Â

-Qual é a sua posição no debate sobre as polÃticas de combate à s drogas?

Não sou a favor da legalização de todas as drogas. Vai deixar alguém comprar cocaÃna e crack na farmácia? Não tem cabimento, são vÃcios muito perigosos, é arriscado demais legalizar. Mas as polÃticas contra as drogas são muito equivocadas. A proibição é o que dá origem à máfia e aos problemas de segurança pública que temos hoje. Esse tema é delicado e precisa ser discutido profundamente.

Sou a favor da liberação do cultivo caseiro da maconha para consumo próprio. Em alguns paÃses da América Latina e da Europa, já vigora a lei que permite o home grow. Sou a favor disso porque acho que o problema das drogas é como as pessoas se relacionam com elas. LÃcitas ou ilÃcitas, elas sempre vão existir. São hábitos culturais, sociais e antropológicos. Mas as pessoas precisam ser responsáveis com o livre-arbÃtrio, viver em sociedade implica sim em respeitar regras, desde que essas regras também respeitem a liberdade e a individualidade de cada cidadão.

Cada droga deve ser pensada individualmente. No caso das sintéticas, acho que faltam polÃticas de redução de danos. Campanhas para informar os jovens sobre os riscos são fundamentais. O consumo é desregrado, não há informação, os jovens misturam diversas substâncias sem saberem como o organismo reage a essas misturas, que podem ser fatais.

Â

-Seus documentários já lhe renderam muitos prêmios – só com Estamira foram 33. Este é o seu primeiro longa de ficção. Como você avalia esta transição?

Foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu já estava acostumado com grandes sets e as dificuldades logÃsticas que eles implicam porque produzi os “Tropa de Eliteâ€, mas estar à frente como diretor é muito diferente. São muitas demandas, e você tem de lidar com quinhentos zeros e vários egos, além do seu próprio. Obviamente, me cerquei de uma equipe muito competente, vários egressos dos “Tropaâ€. Foram eles os alicerces que me deram segurança para essa transição. Fiquei tão seduzido pelo desafio que já estou começando outro longa de ficção, desta vez sobre as gangues de torcidas organizadas. Chama-se “Nó na Gargantaâ€, é uma história minha inspirada no livro “Entre Derrotas e Vitóriasâ€, de Raphael Michael. Contratei o Felipe Bragança para roteirizar. Mas essa transição do documentário para a ficção não se trata de um caminho sem volta. Gosto de contar histórias, e se eu achar que determinado tema será mais bem contado como documentário, vou fazer. O tema é sempre determinante na minha escolha.

Â

-A direção de atores foi um desafio?

No documentário, você não dirige atores. Na ficção, eles passam por um penoso processo de preparação até se encontrarem em seus personagens. Mas, às vezes, quando você vai rodar a cena, você sente que está faltando algo. Aà você tem de usar a intuição. Improvisei bastante. Dizia pros atores esquecerem o roteiro e ficarem só com a ideia. Ensaiávamos na hora, trazendo coisas novas. Nesses momentos, a inteligência e a sensibilidade dos atores são fundamentais. Eles adoram improvisar.

Â

-Por que Nathalia Dill, Luca Bianchi e LÃvia de Bueno?

Como documentarista, busquei atuações realistas, quÃmica, sinergia. O processo de seleção é sofrido demais pros atores porque a Fátima os faz ficar à flor da pele, mas permite que eu faça as escolhas com convicção.

No fim do processo, ouvi da Fátima que a Nathalia tinha um “cardápio emocional mais completo†e pensei: “Cardápio emocional… Gostei. Vou usar!†(risos). O trabalho da Nathalia foi excelente! Ela se jogou e fez cenas de sexo e nudez sem pudor. E não teve dublê. Os atores me deram muito crédito. Uma das cenas de sexo surgiu durante as filmagens. Não estava no roteiro. Havia só um ensejo, mas pensei: “Por que não fazer uma baita cena?â€. Conversei com os atores, que confiaram no meu gosto. A Nathalia teve certo receio quando viu o resultado, mas ninguém pediu pra mudar. Falei pra ela que terei direito a pelo menos 10% dos R$ 2 milhões que a Playboy vai oferecer (risos).

O Luca foi uma grata surpresa, e sua extrema sensibilidade foi determinante para ganhar o personagem. Ele foi muito dedicado tanto no processo de seleção quanto na preparação, se abriu completamente e nos convenceu de que estava pronto para encarar a complexidade do Nando.

A personagem da LÃvia é um raio de luz na trama, e a LÃvia foi um raio de luz para o filme. Sua participação foi fundamental, ela ajudou na quÃmica entre os protagonistas e até na relação deles com esse universo da música eletrônica, que ela conhece com mais intimidade. Tamanha foi a sua entrega que a sensação que ficou não foi de que o papel tinha sido feito pra ela, mas de que ela tinha sido feita pro papel, pareceu ter nascido pra ele.

Â

-Você não fez concessões ao filmar as cenas de sexo, que são muito autênticas e corajosas. Por que essa conduta?

Sei que essas cenas causam um processo de seleção natural no público. É uma postura ideológica. Para alguns, pode parecer excessivo, mas eu questiono o porquê das cenas de sexo no cinema nacional serem sempre tão ensaiadas, apenas insinuarem com covardia. Por que não mostrar? Esses e outros momentos do filme, como o do peiote, têm a ver com o conceito da trama, com a experiência sensorial que a droga permite. Eu queria essa clareza nas cenas de sexo, e eu precisava da confiança e entrega dos atores para que o resultado parecesse real. Criei um clima propÃcio para que eles ficassem à vontade para encenar. Nada muito estudado ou coreografado. Foi intuitivo e o resultado foi sensacional.

Â

-Foram contratados seis mil figurantes. Que desafios logÃsticos as cenas de muita figuração impuseram?

Chegamos a fazer cenas com 1500 figurantes. As da boate em Amsterdã tinham 500. As do festival tinham 300 selecionados a dedo, que gravaram todos os dias e se juntaram a outros 1200 para gravar um dia. Aà foi difÃcil controlar tanta gente. Tinha uma tenda de circo montada para receber, vestir e alimentar todo mundo. Dezenas de ônibus para transportar a galera de Recife para a Praia do Paiva. O Raoni (assistente de direção) passou dois meses selecionando pessoas de Recife e Olinda para chegarmos aos 1500.

Â

-Em suma, “ParaÃsos Artificiais†é…

…uma história de amor, de paixão, sobretudo de relações humanas. Um filme repleto de polêmicas, sensualidade e sinestesia. Não é moralista, mas também não faz apologia à s drogas. É um filme sério para jovens e não tão jovens assim. Como documentarista, quis retratar um pouco de tudo que absorvi ao longo da minha extensa pesquisa. Foram inúmeras viagens, festas e entrevistas. Conversei com muita gente – sociólogos, psicanalistas, jornalistas, traficantes, viciados, pais de garotos encarcerados, DJs, produtores – para tentar entender quem é esse jovem multifacetado que vive nesse mundo conturbado de hoje; que valores, ideologias e bandeiras ele abraça para não sucumbir à corrida desenfreada do consumo, à superficialidade dos relacionamentos e à necessidade de se viver o momento intensamente e sem limites, como se não houvesse o amanhã. Na verdade, o filme não traz respostas à s minhas questões, mas deixa a porta aberta para discussão e reflexão. “ParaÃsos Artificiais†vai tentar mostrar os dilemas de uma juventude livre para amar, escolher, experimentar, criar e reinventar a própria vida em busca de identidade, além dos contraditórios caminhos traçados pelo destino.

-

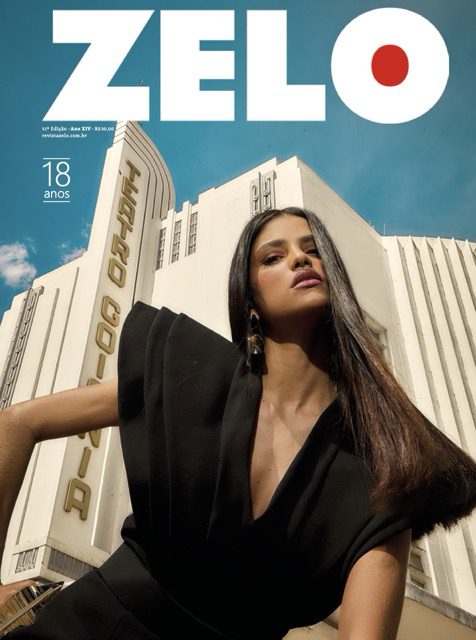

Nathalia Dill (Érika) (Foto: Daniel Behr)

Nathalia Dill (Érika)

Formada em direção teatral pela UFRJ, a carioca Nathalia Dill, de 26 anos, já havia participado das séries “Mandrake†e “Malhaçãoâ€, bem como de algumas peças, quando protagonizou sua primeira novela – “ParaÃso†(2009). Repetiu a dose em “Escrito nas Estrelas†(2010) e foi uma das estrelas da elogiada “Cordel Encantado†(2011). Antes de interpretar Érika – sua primeira protagonista no cinema – em “ParaÃsos Artificiais†(2012), fez participações nos filmes “Tropa de Elite†(2007), “Feliz Natal†(2008) e “Apenas o Fim†(2009). Nathalia está agora no elenco de “Avenida Brasil†(2012) – novela das 21h da Rede Globo.

Â

–Como você avalia essa primeira experiência como protagonista no cinema?

Foi muito bacana. A primeira vez que entrei em um set de filmagem foi em “Tropa de Eliteâ€, como parte do elenco de apoio. A equipe era a mesma que fez “ParaÃsos Artificiaisâ€. Eu lembro bem do Lula Carvalho, que é um lÃder no set, do povo do figurino… Ocupar um espaço diferente nesse mesmo ambiente, com pessoas que eu já admirava, foi muito legal. Um misto de conquista, sonho realizado, prazer enorme. Isso ocorreu em quatro anos. Além disso, o cinema proporciona uma liberdade e tem uma poesia que dão muito prazer. O Marcão (Marcos Prado) é um diretor muito aberto, que conversa conosco e permite que façamos o nosso trabalho de maneira mais lúdica.

Â

–Você já fez teatro e tem uma carreira sólida na TV. Como enxerga a possibilidade de ampliar o seu campo de atuação?

O que há de mais interessante em ser ator, além da possibilidade de se comunicar com o público, é transitar entre todas as linguagens. Eu vim do teatro – fiz faculdade de direção teatral na UFRJ –, passei pela TV e, agora, também pelo cinema. O fato de estar fazendo cinema me permite falar com outros espectadores e tornar-me uma artista mais completa. Mas nunca quis deixar o teatro de lado. Não o acho menos importante pelo fato de atingir um público menor. No meu caso, bem menor, porque minhas peças foram um fracasso (risos). Meus projetos pessoais sempre estiveram ligados ao teatro. Agora, porém, começo a me perguntar por que não produzir um filme ou uma série, por exemplo. Fiquei aberta a isso depois das experiências em ParaÃsos.

Â

–No set, nasceu o jargão “freestyleâ€, usado pelo Marcos Prado para pedir que vocês não se prendessem ao roteiro. Foi estimulante ter essa liberdade para criar?

Era uma loucura (risos). O “freestyle†é o Marcos Prado. Mas não tinha outra forma de fazer esse filme, que é muito sensÃvel, assim como o Marcos. O “freestyle†respeita isso. Por mais que tenha sido uma loucura lidar com as mudanças repentinas, havia um fundamento que era a sensibilidade dele. E isso é real, vem de algum lugar. Quem é sensÃvel percebia os motivos das mudanças. No fundo, toda arte deveria seguir essa sensibilidade. Uma coisa é estar dentro de uma sala pensando diante de um papel, outra é estar em uma praia filmando com milhões de pessoas. Isso é mais real que o roteiro escrito três anos antes. O que mais acontece é você estar em um dia péssimo na TV, mas ter de fechar o plano de qualquer jeito. Isso não faz o menor sentido na arte.

Â

-O que você conhecia sobre o universo da música eletrônica? Viver a Érika mudou a sua maneira de enxergá-lo?

Não conhecia absolutamente nada. Tinha muito preconceito. Não ouvia e nem entendia. Aquilo não fazia o menor sentido para mim. Eu me perguntava: “Por que essa música?†(risos). Gosto muito de canção, de rock, samba, letra, palavra. E mudou tudo. Na profissão de ator, você pode conhecer, estudar e se abrir para as coisas. O processo da Fátima (Toledo) me colocou nesse ambiente de música eletrônica e trouxe informações, filmes, músicas e ideias. Acabei entendendo e, hoje, respeito a música eletrônica. Ouço e até curto agora (risos). Bom que isso tenha acontecido na minha vida. Outro dia, uma tia veio perguntar: “Que música é essa?†(risos). Disse para ela – não sei se falei besteira – que o trance vem de “transe†porque é um ritmo visceral. Você se deixa levar e a música te transporta para outro lugar. A rave tem muito disso. E sempre em contato com a natureza. Pode ser na floresta ou na praia. Estar aberto a isso no meio da natureza e no ritmo daquelas batidas pode proporcionar uma experiência mais sensorial do que intelectual. Foi bacana ver que isso existe e é legal.

Â

–Sua personagem é uma promissora DJ. Você aprendeu a discotecar?

Conheci o DJ Franklin, que me explicou toda a história da música eletrônica e me colocou para brincar no equipamento. Mas é muito difÃcil (risos). Fiquei tentando e foi divertido. Ele me deu o vÃdeo de um episódio de um programa em que uma mulher que tocava música clássica penava para aprender a discotecar em uma semana. Se para ela, que entende de música, foi difÃcil, imagina para mim. Dá para mixar coisas simples, como botar alguém para falar no meio da música. Também entendi a mesa, onde ficam o grave, o médio e o agudo. Mas não dá pra botar som. Ele falava: “Aumenta o médio. Tira o agudo.†(risos), mas eu não conseguia fazer no ritmo.

Â

-A Érika consome drogas pouco conhecidas, como o peiote e o GHB, e as cenas ilustram os efeitos dessas substâncias. Você fez alguma pesquisa para saber como elas atuam na consciência?

Não pesquisei como as pessoas reagem ao consumir drogas. Fomos por outro caminho. Tem a cena em que a Érika tem uma “bad trip†e a Lara tem uma “good trip†depois de tomar peiote. Resolvemos pensar no que seria uma bad trip para mim, quais seriam os meus medos e o que me tiraria o chão. Procuramos imaginar também o que seria a bad trip da Érika e o que é comum entre os temores das duas. Não sei o que acontece quando uma pessoa toma peiote. Só descobri que isso faz parte da tradição dos Ãndios americanos. A cerimônia do peiote é de autoconhecimento.

Â

-Durante a filmagem de uma dessas cenas, você quase foi atacada por um búfalo…

Eu quase morri várias vezes (risos). Mas foi culpa minha. Os búfalos já estavam meio irritados e eu entrei numa de ir lá falar com um deles. Cheguei perto demais. Engraçado que, como estávamos fazendo a cena da bad trip, eu estava sem blusa – era para estar totalmente nua, mas a calça era bonita e resolveram deixar. Nisso, o búfalo veio para cima de mim e um dos rapazes que tomava conta deles o parou com um cajado. AÃ, eu fui abraçar o cara e agradecer (risos). Tem uma imagem dele me olhando meio constrangido (risos) enquanto eu agradecia sem me dar conta. Você esquece que está nua. Espero que tenha sido legal para ele (risos).

Â

Também fomos filmar um amanhecer no Arpoador, no Rio, e uma onda me encharcou. Tivemos de esperar até o anoitecer para fazer a cena.

Â

-E o que seria uma bad trip para você?

Pensei no que tenho e poderia perder. Meus familiares, minha casa, minha profissão. Achei muito legal que, pelo trabalho da Fátima, dificilmente eu faria um personagem muito diferente de mim. Não teria como fazer uma senhora de 50 anos ou um garoto negro porque o método é muito realista. O personagem acaba se confundindo contigo e com a sua bagagem.

Â

-Como a Fátima trabalhou com você?

Ela usou muita música. Algo que eu tenha ouvido em determinada época para buscar algo mais sensorial. Também usamos a imaginação. Só de lembrar os exercÃcios que fizemos na preparação, já trazia a emoção. É um pouco por aÃ. Tentar reproduzir o exercÃcio ou uma respiração na hora da cena. TÃnhamos uma maneira de acessar a emoção para cada ceninha. Eram milhares de truques. Mas tem também a minha percepção: “Tô pensando nisso e não está adiantando. Vou pensar em outra coisaâ€.

Â

–Em determinados momentos do filme, a Érika fica sozinha. Você acha que ela é feliz assim?

É uma história especÃfica. Não dá para generalizar. Ela e o Nando se encantam em diferentes momentos. Quantas pessoas nós encontramos e nunca mais vemos? O filme joga muito com o acaso e a coincidência, o que eu acho bonito. A vida tem mesmo os seus acasos. Em nenhum momento ela o buscou ou deixou de viver sem ele, mas aceitou o acaso. Você pode acreditar em destino, mas, estando escrito nas estrelas ou não, você segue o seu curso.

Â

–Você fez cenas de sexo autênticas e corajosas em “ParaÃsos Artificiaisâ€. Foi difÃcil?

O Marcão perguntou, lá no inÃcio, se eu tinha problema com nudez. Eu não tenho esse problema. Não gosto é da ideia de explorar o meu corpo em prol de outra coisa que não a arte. Uma coisa é posar nua e ganhar uma grana para isso, outra, totalmente diferente, é fazer um filme com sexo, embora haja filmes e filmes, e ensaios e ensaios. Fazer as cenas de nudez e sexo foi tão difÃcil quanto a da bad trip, a do trem – que foi muito angustiante. Mas assistir depois de um tempo, de volta à sua casa, é muito louco (risos). Você fala: “Caramba, que loucura!â€. Não tem como dizer que é tranquilo ver as cenas ao lado do meu avô, da minha avó, dos meus pais e amigos. Óbvio que não é! Nessa hora, você fala: “Fiz isso, gente?!†(risos). Mas, no momento de atuar, não dá pra ficar pensando: “Putz, meu avô vai ver!â€. É arte, você tem de se expor mesmo. Havia uma grande confiança no Marcos e na equipe. Eu sabia que ficaria algo de bom gosto.

Â

-Como você classificaria as cenas de sexo do filme?

As cenas são corajosas. Elas não mostram o pudor dos atores e nem do diretor. Além disso, fazem sentido, têm a ver. Não é um filme pornô, mas um filme que tem cenas de sexo por motivos especÃficos. Em uma, você vê a quÃmica dos dois, em outra, o amor ou uma amizade louca. “ParaÃsos Artificiais†traz um pouco da experiência sensorial vivida no movimento rave, então faz sentido trazer um pouco do transe da música, do barato do peiote e do prazer do sexo. A ideia do Marcão era deixar as pessoas sentirem.

Â

-Como foi a experiência de gravar cenas com 1.500 figurantes?

Foi impressionante a energia das pessoas para participar. Ficavam dançando sem parar e, quando cortavam a cena e a música, você ouvia “Ahhhhh!â€. Ficávamos chocados. Houve um momento que começaram a cantar Chico Science, abriram uma roda e dançaram. Uma energia muito boa. O Marcão ficava preocupado de eles não aguentarem até o final do dia.

Â

-O que você achou do resultado do filme?

Gostei muito da maneira como o Marcos construiu essa história. Estou tão envolvida com o projeto que fica difÃcil dar opinião a respeito. Dá saudade do perÃodo de filmagens. Mas é um filme muito sutil e corajoso, com uma história muito bonita. Dá para sentir a entrega de todos. Gosto muito do figurino, que nos levou para outro lugar, da luz, da fotografia. O Marcos tem muito mérito.

—

Â